Als erste statistische Erhebungen in unserer Region gelten die Beichtkinderverzeichnisse der Kirchen von 1704 und 1751. Sie befassen sich ausschließlich mit der Erfassung der Bevölkerungsdaten. In diesen Jahren waren die Pastoren Mecklenburgs angewiesen, die Beichtkinder in ihren Kirchspielen zu erfassen. Immer häufiger waren die Kirchenbücher die alleinige frühe Form der zuverlässigen Beurkundung von Personendaten.

Im Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Staatkalender erschienen ab 1786 bis 1875 jährliche Verzeichnisse, die in diese Chronologie zum Dorf eingearbeitet wurden.

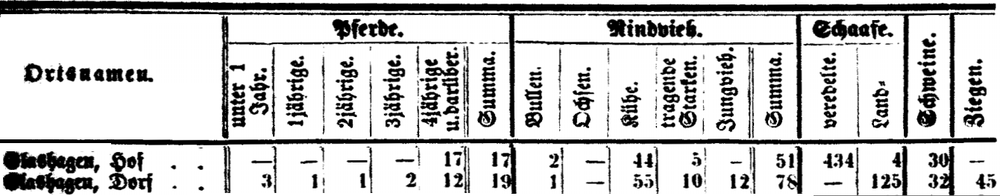

Generell nahm die Bevökerungszahl kontinuierlich zu. Gleichzeitig wurden durch neue Wirtschaftformen und vor allen entscheidende Verbesserung landwirtschaftlicher Mechanisierung und Methoden in der Landwirtschaft objektiv kontinuierlich weniger Arbeitkräfte benötgt. An dieser Stelle nur soviel, der entstehende Bevölkerungsüberschuß war die Ursache vieler Übel, wie Ausbeutung und Auswanderung und überdimensionale Armut. Dieser Trend wurde durch eine weitere Erscheinung zusätzlich verstärkt: Die Lebenserwartung pro Individium nahm und nimmt auch heute noch ständig zu. Eine über einen Zeitraum von 170 Jahren angestellte Erfassung aller relevanten Daten aus damaliger Zeit weist einen Anstieg von zwei bis drei Monaten pro Jahr aus. Die Schulen, das Militär und nicht zuletzt die Steuerbehörden `lebten´ von Listen mit den Lebensdaten der Bevölkerung und einfachen Zähllisten ihrer Haustiere. Alles das und weitere Überlegungen werden das Bedürfnis nach einer größtmöglichen Übersicht nicht wenig befördert haben. Das Großherzogliche Statistische Landesamt wird eröffnet:

Das Statistische Landesamt Schwerin

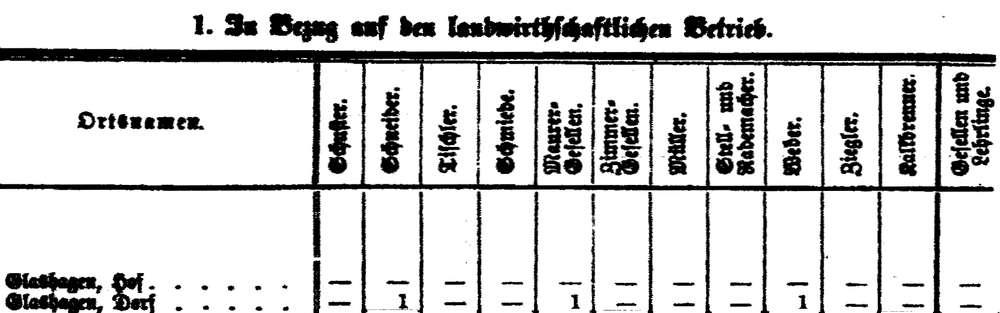

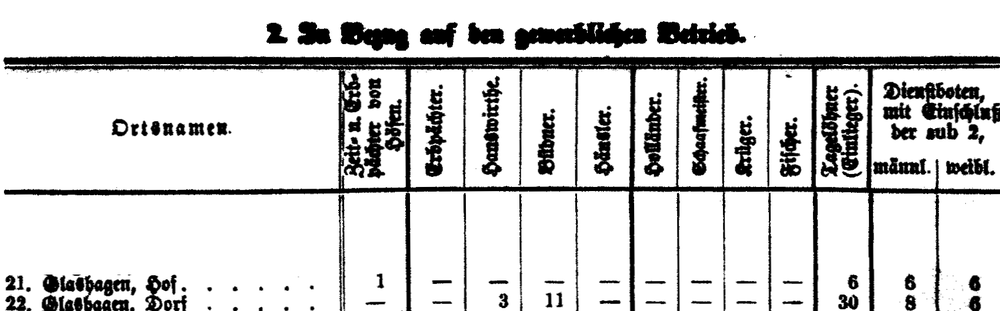

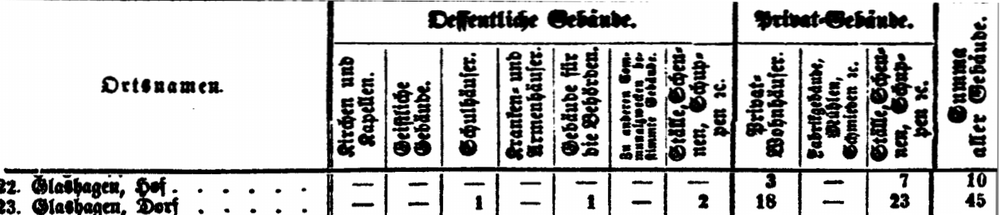

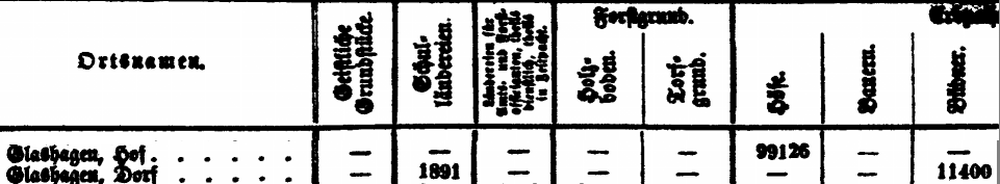

1851 wurde ein statistisches Büro, das spätere Statistische Landesamt, mit Sitz in Schwerin geschaffen zwecks Erforschung der statistischen Verhältnisse des Landes. Eine erste, umfangreiche Veröffentlichung war das Buch: Beiträge zur Statistik Mecklenburgs von 1865. Dort wurden, mit Stichtag Martini (11. November) 1863, Daten der Ämter Mecklenburgs veröffentlicht. Wie damals üblich, wurden Güter (Höfe) und Dörfer gesondert aufgeführt und die Personaldaten um etliche Angaben erweitert. Vielfältiger waren von nun an die Themen und entsprechende periodische listenmäßige Veröffentlichungen. Einige davon wurden im Anschluß an die bewußt ausführliche Betrachtung aller Bewohner bewertet. Als gute Ergänzung dienten die tabellarischen Aufstellungen zu Gebäuden Viehhaltung und anderes. Zu einem guten Teil dem statistischen Büro entstammend erschienen allerlei Kataster.

1867 gab es eine Bewährungsprobe für das Statistische Landesamt. Eine Volkszählung wurde angesetzt. Im Gegensatz zu früheren Zählungen wurden die Daten direkt in den Haushalten erfasst. Damit bekam nicht nur das Statistische Landesamt eine Übersicht der Einwohner Mecklenburgs, auch wir haben heute die Möglichkeit aufschlußreicher Momentaufnahmen aus dem Leben der Dorfbevölkerung.

Unterscheidung der Dorfbewonhner nach Landbesitz, Quasi die soziale Stellung.

Der weitaus überwiegende Teil der Landbevölkerung gehörte zu den Dorfbewohnern, die weder irgendwelchen Grundbesitz noch Eigentum an Häusern oder Wohnraum besaßen. Zuerst seien die Tagelöhner als unterste Stufe genannt, die entsprechend des Arbeitsortes als Hoftagelöhner (im Sinne von Gutshof) oder Gehöftstagelöhner (im Sinne von Hufe) bezeichnet wurden. Sie waren meistens verheiratet und arbeiteten ständig auf dem Hof oder Gehöft und verrichteten vertragsgemäß alle ihnen aufgetragenen Arbeiten (meist ausschließlich auf dem Feld) oder im Winter zum Dreschen in den Scheunen.

Mann und Frau standen unter Vertrag, hatten unterschiedliche Tage im Jahr für unterschiedlichen Lohn (die Frau wurde geringer bezahlt) zu dienen. Die Frau hatte das schwerere Los, ihr bürdete man noch den eigenen privaten Hausstand, Schwangerschaft und Kinderaufsicht auf. Innerhalb ihrer Arbeitszeit hatte sie ausgesprochene Hoftage zu leisten. Ein Teil der Gesamtzahl der Tage waren unbezahlt zu leisten. Eine Art Miete für die gewährte Katenunterkunft. Hierzu konnte sie sich durch ein älteres eigenes oder fremdes Kind/Jugendlicher den sogenannten Hofgänger vertreten lassen, soweit derjenige ein vollwertiger Ersatz im Sinne der Leistungsfähigkeit war. Dieser Person stellte sie dafür wiederum den Unterhalt an Kost und Logis.

Die Arbeitszeit dauerte von Ostern bis Michaelis von etwa der sechsten Morgenstunde bis Sonnenuntergang, in der übrigen Zeit von der siebten Morgenstunde bis zum Eintritt der Dunkelheit. In der Erntezeit oder jedweden Notfällen konnte die Dienstzeit gegen Extrabezahlung verlängert werden. Mittags wurde eine Unterbrechung von eineinhalb Stunden gewährt. Diese Zeit benötigte man um die Pferde und Ochsen zu wechseln oder ebenfalls zum Ausruhen der Arbeitskräfte. Von Ostern bis Michaelis gibt es eine freie halbe Stunde je zum Frühstück und zur Kaffeezeit, gegebenenfalls auf dem Feld. Der weitere Unterscheidung zwischen Tagelöhnern und Dienstboten liegt im Wohnort derselben begründet. Die Dienstboten wohnten meistens auf dem Hof ihrer Arbeitgeber oder lebten im Elternhaus, im Falle Hof Glashagen teilweise sogar im Gutshaus. Die Tagelöhner dagegen im etwas abseits liegenden Ausbau in einem oder zwei Katen (ein oder zwei hischig). Dort hatten sie familienweise eigene kleine Haushalte. Unterschiedlich war bei ihnen die eigene Viehhaltung geregelt, oft in kleinen Stallungen zum Katen gehörend. Erlaubt waren manchmal ein Schwein, eine Kuh oder eine Ziege oder Schaf, meistens zwei bis drei Gänse. Hier bestand aus der Sicht des Gutsherrn der begründete Argwohn, daß man gern mehr als das zugelassene Viehzeug und dazu noch zu reichlich mit dem gutseigenen Futter fütterte. Gebräuchlich war daneben die Zuteilung von Naturalien, das sogenannte Deputat, bestehend aus Eigenerzeugnissen des Hofes. Hauptsächlich Eier, Milch, Butter und Käse sowie Speck, Getreide oder Brot, Wolle, Bettfedern usw.. Deputate wurde an bestimmten, festgelegten Tagen ausgegeben. Allgemein waren die Verhältnisse von Gehöft zu Gehöft schon ähnlich, obwohl immer wieder obrigkeitliche Regulative erlassen wurden.

Lebensweise der Tagelöhner

Selbstverständlich mußte eigenes Vieh und Acker außerhalb der Arbeitszeit auf dem Hof bestellt werden. Diese ging meist von Sonnenauf- bis Untergang an allen Tagen der Woche bis auf den Sonntag. Das war der Feiertag, den m u ß t e man heiligen, mit gesetzlich gefordertem Kirch- und Müßiggang. Wiederholt störten den Landesherren und die Kirche die ständigen Verstöße.

Am 8. August 1855 erschien eine Verordnung, die den Tagelöhnern, Einliegern und kleinen Handwerkern nachsah, „wenn sie und ihre Hausgenossen und Angehörigen ihre eigenen landwirtschaftlichen Arbeiten, die sie an Werktagen nicht zu der entsprechenden Zeit zu beschaffen vermögen, an Nachmittagen der gewöhnlichen Sonntage, eine Stunde nach gänzlich beendigtem öffentlichen Gottesdienste„, ohne Geräusch verrichten. Sonntagsarbeit war ansonsten für Jedermann bei Strafe verboten.

Die Handhabung aller Leistungen der Herrschaft also Anrechnung des Geldes fürs Wohnen und Bargeldes an der Entlohnung insgesamt waren Gegenstand der vertragsähnlichen Absprachen. Schriftliche Verträge gab es nicht. Neben den landesüblichen Vergütungen existierten von Hof zu Hof individuelle Abweichungen. Später wurden Rahmenregulative des Amtes als Vorgaben für eine gerechtere Auseinandersetzung vom Großherzoglichen Amt vorgegeben. Der Gutsherr oder der Inspektor des Hofes handelten so etwas vor Arbeitsantritt mit dem entsprechenden Dienstwilligen aus. Die individuelle Handhabung war vorprogrammiert, ein Auflösung des Dienstverhältnisses war in der Regel für alle nur einmal im Jahr erlaubt. Zu Zeiten der Leibeigenschaft erhielten alle Dienenden entsprechend der Funktion alles zum Leben Notwendige einschließlich der sicher mehr schlechten als rechten Kranken- und Altersversorgung auf den Höfen.

Obwohl der finanzielle Anteil der Entlohnung mit der Zeit zunahm blieben gewisse Deputate an Naturalien immer Teil der Entlohnung. Reich wurde letzlich keiner, es war oft wohl zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.

Gehöftstagelöhner in Glashagen

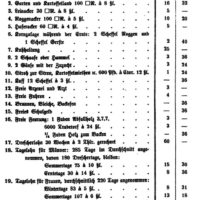

Sie unterstanden in Glashagen domanialer Verwaltung, die mit einem Regulativ ordnend eingriff. Wir fanden dieses Regulativ, das passend zu unseren Glashäger Hufen I, II und III aus dem Jahr 1872 datiert war. Es sollte für gewöhnlich als Anlage dem Pachtvertrag beigelegt werden. Nicht zu verwechseln mit dem Regulativ für die Einlieger, die nicht in einem Arbeitsverhältnis auf dem Gehöft standen und lediglich Anspruch auf eine Gartenfläche und evtl. eine zusätzlich von der Gemeinde gepachtete Ackerfläche hatten. Die Holzfeuerung war vertraglich kontingentiert. Dazugehörige Transportleistungen einschließlich solcher zum Arztbesuch u. ä. wurden für alle nicht gespannfähigen Bewohner durch die gespannfähigen geleistet. Solche Leistungen enthielten die Pachtverträge und Dorfregulative.

Die Wohnungen und das Gartenland befanden sich in einem sog. Hischkaten in der Nähe der übrigen Hofgebäude, bestehend aus Wohngebäude, Stallungen und Scheune. Meistens ein oder zwei Stubenkammern, Küche, Keller, Stallraum. Alles sehr klein und niedrig, jedoch immer alles erforderliche zu einer unabhängigen Haushalts enthaltend. Dazu 60 Quadratruthen Garten, 40 Quadratruthen Kartoffelland, 4 Scheffel = 160 Liter Saat, ca 10 Liter Reinertrag, 60 Quadratruthen Roggenland (1 Scheffel Saat, 2,4 Hektoliter Reinertrag), 60 Quadratruthen Haferland 1 1/2 Scheffel Saat, 3,6 Hektoliter Reinertrag, 24 Quadratruthen Leinland. Im Ganzen 244 Quadratruthen, die 5270 m² entsprechen.

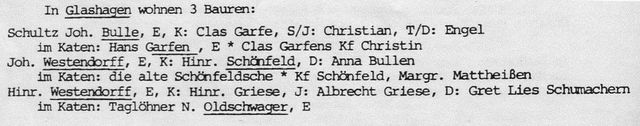

Übersicht der bäuerlichen Wirtschaftststellen im Dorf Glashagen nach Hans Barnewitz [04], erstellt 1921

| 1552 | 1635 | 1640 | 1665 | 1750 | 1775 | 1797 | 1800 | |

| Bauern | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

| Büdner | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 |

Entwicklung der Glashäger Landwirtschaftsbetriebe von 1800 bis 1823: [06]

| 1800 | 1804 | 1814 | 1817 | 1818 | 1821 | 1822 | 1823 | ||

| Vollhüfner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| Büdner | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | |

Entwicklung der Glashäger Landwirtschaftsbetriebe von 1835 bis 1865:

| 1835 | 1840 | 1844 | 1847 | 1850 | 1855 | 1865 | ||

| Vollhüfner | 3 | 3 | – | – | – | – | – | |

| Halbhüfner | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| Büdner | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |

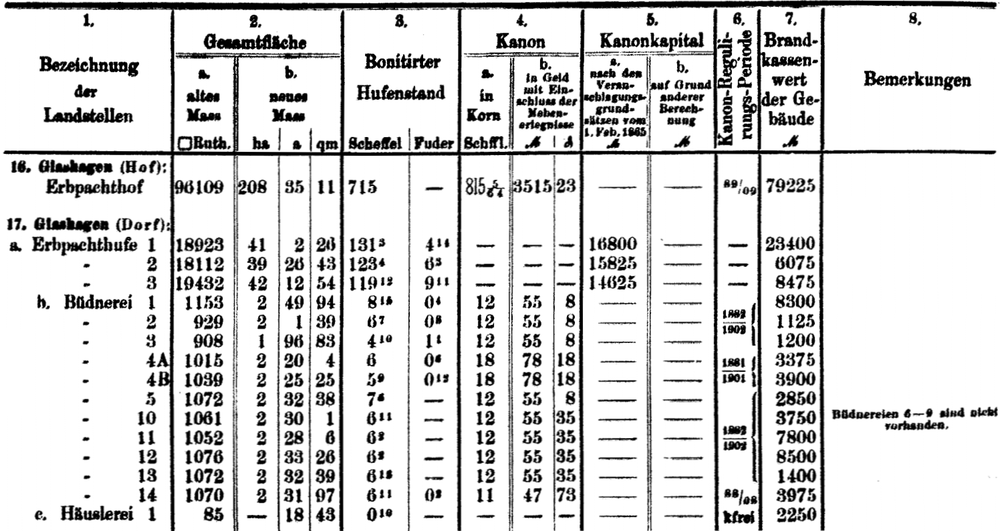

1896 veröffentlichte das Großherzogliche Statistische Bureau ein Kataster des mittleren und kleinen Grundbesitzes:

![Legende Seite 1 zur Quelle [29]](http://chronik-glashagen.de/wp-content/uploads/2019/11/1896-Grundbesitzkataster-4-954x1024.png)

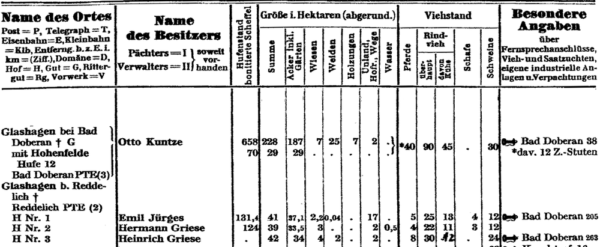

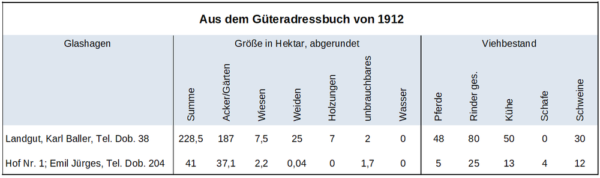

Auszug aus dem Güteradressbuch von 1912

Den Angaben des Güteradressbuches entnehmen wir daß die Hofwirtschaft auf die Pferdezucht umgestellt wurde im Vergleich zu den früheren Pachtperioden ist die Schafzucht völlig aufgegeben.

Auszug aus dem Adressbuch von 1930

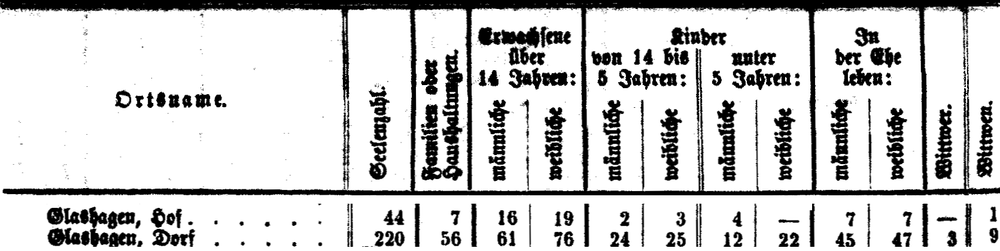

Fortsetzung der Einwohnerzahlen in [34]

1857 Hof gesamt 52; 1858 = 29 männlich, 24 weiblich, Summe 53; 1959 = 31 männlich, 36 weiblich, Summe 67.

1857 Dorf gesamt 231; 1858= 122 männlich, 191 weiblich gesamt 223; 1859 = 108 männlich, 122 weiblich, Summe 230.

| Einwohner | 1851 | 1852 | 1853 | 1933 | 1939 |

| Dorf | 241 | 243 | 260 | 187 | 196 |

| Hof | 40 | 46 | 50 |