Naturgemäß sind die allgemeinen äußeren Bedingungen und die Lage und Geschichte eines Dorfes und Hofes maßgebend für die zu erwartenden Tätigkeiten seiner Bewohner. Hier sind es zuerst Ackerbau und Viehzucht und dann das Kloster und der nahe Wald. Halten wir uns an urkundlich zu Belegendes für das Dorf Glashagen, dann waren es im Jahr 1312 also eine kleine bunt zusammgewürfelte Schar von Bewohnern. Die genannte Mühle war zweifellos die Badenmühle und wird dem Kloster zugeordnet werden müssen, Wohnort war im weitesten Sinne Glashagen, wie auch der Schütze im Auftrag des Klosters, dem damaligen Grundherren gedient haben wird. (siehe auch: 1312: mittelalterlicher Siedlungsnachweis)

In der Zeit der Besiedelung bestand die Bevölkerung, wie überall in den neu gegründeten Dörfern, zunächst einmal aus Bauern und Cossaten (Kleinbauern mit wenigen oder gänzlich ohne Pferde.) Stets gab es einen Vorsteher, dem späteren Schulzen, (zuerst noch als Lokator, Hagemeister oder Bauermeister bezeichnet), die ebenfalls Landwirtschaft betrieben. Das waren die ersten Bewohner dieser zunächst kleinen kleinen Dörfer für lange Zeiten. Obwohl sicher ist, dass sich im Gefolge der Siedler auch aus Notwendigkeit Handwerker befanden, jedoch nicht für jedes Dorf. Für die kleine Siedlung Glashagen sind diese nirgends genannt. Vielleicht wird vorhandener Bedarf durch die zweifellos am Kloster vorhandenen Möglichkeiten gedeckt worden sein. Einen sicheren Nachweis für die frühe Anwesenheit von einer bestimmten Gruppe von Handwerkern liefert die Namensnennung der kleinen Ortschaft, die auf die Glasbläserei schließen läßt.

Die Wirtschaftsfläche eines Dorfes war zunächst in viele kleine durcheinander liegende Flächen aufgeteilt. Ein Zustand der dem primitiven Ackergerät geschuldet war und nur wenig Produktivität erwarten ließ. Die wachsenden Ansprüche des Herzoglichen Hofes verlangten nach entsprechender Veränderung. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte eine rigorose Neuaufteilung der Dorffeldmarken durch Zusammenlegung der bis dahin verstreut liegenden Flächen. Es handelte sich um eine landesweite Umorganisation. Zu diesem Zeitpunkt entstanden die drei Hufen unseres Dorfes. Sie verfügten von da an jeweils über eine hofnahe zusammenhängende Fläche von etwa 45 Hektar. Durch Zeitpachtverträge hatte man durch das herzogliche Amt geeignete Bauern, die man als Hauswirthe (Zeitpächter) bezeichnete, eingesetzt. (Siehe Kapitel Hufen)

Weiterhin gab es erste Büdner und Häusler. Die Wirtschaftsflächen für sie waren z. T. bei der Aufteilung der Flächen für die Hufen an der Straße reserviert worden. Damit waren im Dorf Glashagen alle geeigneten landwirschaftlichen Flächen vergeben. Mit dem Schulneubau in unserem Dorf in den 1840-er Jahren und der Gemeindebildung im ganzen Land in den 1860-er Jahren wurden weitere Flächen erforderlich. Vor allem war Pachtland für die Einlieger und Büdner, sowie die Lehrerstelle und weiterer Büdnereien vorzuhalten. Noch einmal verfügte das Herzogliche Amt Doberan, daß für den Schule nebst Haus-und Hoffläche sowie Acker für den Lehrer und zur Bildung der Büdnereien die Glashäger Dorffeldmark auf Kosten der Reddelicher Feldmark in nördlicher Richtung verlegt wurde. Damit waren die heutigen Dorfgrenzen festgelegt und blieben bis dato unverändert.

In Glashagen war, wie in den meisten Dörfern , das gemeinsame Hüten von Rindern und Schafen auf einer oder mehreren Dorfweiden üblich. Im Steffenshäger Beichtkinderverzeichnis von 1751 sind ausdrücklich für das Dorf Glashagen ein Döscher (Drescher) und ein Schäfer genannt. Darüber hinaus bringt uns die Erwähnung eines Hirtenkatens in alten Unterlagen auf die Spur eines Hirten. Insofern bestand unter der Dorfbevölkerung eine gewisse Arbeitsteilung. Auf den drei Hufen wurde durch die Entwicklung der angepaßten neuen Wirtschaftsweise und damit verbundener unterschiedlicher Tätigkeiten ebenfalls Arbeitsteilungen nötig.

Auf dem Hof Glashagen gab es Tagelöhner, Hofgänger und Knechte (manchmal Erster oder auch Großknecht, Pferdeknecht, Kutscher, Drescher), oder in der Viehzucht Schäfer, Melker und Schweitzer. Man unterschied nun diese Stellungen auf dem jeweiligen Hof, nach dieser wurde man bezahlt und manchmal auch unterschiedlich komfortabel untergebracht, zahlte seine Steuern und sonstigen Abgaben an die Gemeinde, wie beispielsweise das Schulgeld und die kirchlichen Verpflichtungen.

Im Laufe der Geschichte wurde durch unterschiedlich großen Landbesitz eine angepaßte Festlegung der Abgaben erforderlich. Man unterschied deshalb bei den Bauern zwischen Vollhüfnern, Halb-, Viertel- und Achtelhüfnern.

Eine besondere diesbezügliche Stellung nahmen die Leute auf dem Hof Glashagen ein. Die Ergebnisse zweier Volkszählungen im 19. Jahrhundert geben einige gute Einblicke in die damalige Arbeitsteilung und Hirarchie auf einem Gutshof.

Lehrberufe in eigentlichen Sinne, wie bei der Handwerkern waren das in der Landwirtschaft noch nicht, nämlich vom Jungen dann zum Lehrling bis zum Gesellen oder Meister. Man arbeitete sich hoch vom Hofjungen oder Hofgänger über die genannten verschiedenen Stufen. Der Ehrgeiz wurde vor allem durch eine unterschiedliche Entlohnung gefördert. Bei den Frauen waren es in der untersten Stufe die Dienstmädchen, Stubenmädchen oder Mägde und später auf dem Hof Köchin oder sogar Mamsell, der Verantwortlichen für den gesamten Haushalt und Vorgesetzte des gesamten weiblichen Personals.

Prinzipiell wurde eine hohe Austauschbarkeit angestrebt, das brachten besonders die jahreszeitlichen Abläufe mit sich. So war eigendlich jeder auf dem Lande Lebende mit den meisten landwirtschaftlichen Tätigkeiten vertraut. Zur Zeit der intensiven Frühjahrsbestellung, besonders aber in der Erntezeit wurde jede Hand manchmal wochenlang auf dem Feld gebraucht.

Im 19. Jahrhundert erschien in ganz Mecklenburg umgangssprachlich der Arbeitsmann als die zahlenmäßig häufigst genannte Tätigkeit unter der Nennung des Berufs. In offiziellen Zählungen, Rekrutenlisten , Urkunden o. ä. findet man ihn. Bei ihm konnte man davon ausgehen, dass er in der Landwirtschaft und im Handwerk universell einsetzbar war und am niedrigsten bezahlt wurde. Nach landläufiger Auffasung war er ungelernt. Obwohl er oder sie, wie die Lebensläufe zeigen, die eine oder andere qulifizierte Stellung für eine bestimte Zeit innegehabt hatten. Das galt durchaus auch für die Häusler, Büdner und Bauern.

Im Forsthaus lebten noch die Förster mit ihren wechselnden Berufsbezeichnungen, wie Amtsförster, Revierförster, Unterförster, Stationsjäger und Holzwärter. Sie waren Beamte, hatten ein eigenes in der Großherzoglichen Regierung in Schwerin beginnendes Unterstellungsverhältnis, das über die Zeit überwiegend im Innenministerium eingeordnet war. Zur Vergütung gehörte die Unterbringung im Forsthaus und eine der Funktionsstufe unterschiedliche große landwirtschaftliche Fläche und auch bei ihnen das Holzdeputat.

Die Handwerker im Dorf

Wie überall, lassen sich in Glahagen erst mittels der Volkszählungen mit Sicherheit Handwerker nachweisen. Sie haben unterschiedliche, meist Rohbau betreffende Berufe und sind wegen des Verbotes von Handwerkern auf dem Lande niemals selbständig. Es muss erwähnt werden dass jedem Bauern nachgesagt wird, dass er schon immer über eine große handwerkliche Begabung und einiges Geschick verfügte um all das, was er zum Dasein brauchte, selbst herstellen oder wenigstens reparieren konnte. Die Handgewerke auf den Dörfen waren grundsätzlich auf das eingestellt, was die kleine Dorfgemeinschaft benötigte, wie: Kleidung und Schuhe sowie die Rohstoffe zur Tuch- und Lederherstellung. Der Flachs- und Leinanbau sowie das Spinnen der Schafwolle und Weben der entsprechenden Tuche besorgten die Familien der Bauern weitgehendst selbst. Sie hielten diese Fähigkeiten selbst dann noch aufrecht, als sich längst schon die ersten Handwerker in den Dörfern und in den Flecken und Städten niedergelassen hatten. Tatsächlich ist es der zu alter Zeit zahlenmäßig größten Bevölkerungsgruppe, den Bauern und ihren Familien, auch am längsten gelungen ihre diesbezügliche Selbständigkeit zu behalten. Noch in den 1850-er Jahren gab es wohl keinen Haushalt ohne ein Spinnrad und einen Webstuhl. Jedes Haus hatte eine eigene Räuchermöglichkeit indem man bis ca 1850 in den schornsteinlosen Häusern den Rauch über dem Kochherd zusammenführte und dort Fleisch, Wurst sowie Schinken reinhängte.

Das Schlachten fand in jedem Haushalt mindestens einmal jährlich in eigener Regie statt. Bestenfalls wurde eine sogenannte Kochfrau, wie auch zu großen Feierlichkeiten, zum Wurstmachen hinzugezogen. Üblich waren auch von Haus zu Haus und Dorf zu Dorf ziehende sogenannte Hausschlachter.

Eigentlich konnte man alles selbst.

Ähnlich verhielt es sich mit den holzverarbeitenden Gewerben, die dem wichtigen Bereich der Zimmerei und Tischlerei und die Fertigung von Küchenausrüstung, wie Schüsseln, Löffel und Werkzeugfertigung zum Hausbau, und der Stellmacherei zum Wagen- und Kistenbau abdeckten wie auch die Sattler und Riemer, die entsprechende Geschirre für Pferd, Ochse und Kuh fertigten.

Etwas anderes war der Umgang mit den Metallen, der von Anfang an den Schmieden vorbehalten war. Diese konnte man nicht ohne weiteres ersetzen, zu speziell war deren Handwerk. Deshalb an dieser Stelle etwas zur Beschreibung. Zunächst fertigten sie seit ewiger Zeit die Hufeisen und erledigten das Beschlagen der Pferde, eine Fertigkeit die eine Hufbehandlung einschließt, von der die Leistungsfähigkeit der Pferde unmittelbar abhing. Allein durch die Erzeugung der sehr hohen Arbeitstemperatur und ihren Einfluß auf die Festigkeit des Materials verlangt ein spezielles Wissen. Daneben das handwerkliche Können zur Fertigung der vielen verschiedenen Gegenstände:

- Nägel, Schrauben und Krampen, Schlössern,

- Achsen, Ringen, Reifen und Naben beim Wagenbau.

- Hufeisen, sowie Beschläge an Pferde- und Ochsengeschirren.

- Pflüge und Eggen,

- alle Handwerkzeuge, wie Forken, Schaufeln, Spaten und Sensen und vor allem

- das Wissen um die Funktion und die Ansprüche an des Material.

Ohne Zweifel war ein Schmied, in irgend einer Weise, an allen Produkten anderer Handwerker beteiligt. Zwangsläufig waren mindestens alle beschriebenen Handwerker schon zur Zeit der Besiedelung im 14. Jahrhundert in Begleitung der Bauern ins Land gekommen.

Natürlich gab zu dieser Zeit in den Flecken und Städten schon viele Jahre eine organisierte Handwerkerschaft, die dort neben den Händlern den meisten Reichtum produzierten und damit die meisten Abgaben zahlten. Sie waren längst in Gilden und Zünften organisiert (in Rostock bereits im 13. Jahrhundert) und und ihre Vertreter saßen in den Magistraten der Städte und die Bürgermeister aller größeren Städte bildeten einen der drei Machtblöcke im Landtag. Mit den Zünften gab es Organisationsformen die von der Mitgliedschaft über die Ausbildung ihres Nachwuchses, die Preisgestaltung ihrer Erzeugnisse, die Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen ihrer Mitglieder bis hin zur Reservierung der Kirchenstühle ihrer Zunftmeister, alles kontrollierten.

In der Polizeiordnung von 1572 wurde das gesamte Handwerk mit einem eigenen Block bedacht, in dem es noch keine Unterscheidung von städtischen und den Handwerkern auf dem platten Lande gibt . Es ging nur um eine erstaunlich kleinteilige Regelung der Preise für die wichtigsten Handwerksleistungen und Waren für die damaligen Berufe. Während in Städten und Marktflecken die Zünfte mit dieser Preisbindung und -komtrolle an gewisse Grenzen des Geldverdienens gekommen waren, hatten die Handwerker auf dem Lande diesbezüglich freies Spiel, wodurch auch ihr späteres Verbot herrühren mag.

Offensichtlich mischten die auf dem Lande tätigen Handwerker und Händler in auf den Märkten nun tüchtig mit. Fehlte für sie doch die Preisbindung der Zunfthandwerker. Volkstümlich augedrückt, kam man sich ins Gehege.

Keinesfalls war deshalb die Niederlassung von Handwerkern auf den Dörfern frei, sondern durch den Landes-Grund-Gesetzlichen-Erb-Vergleich (LGGEV) von 1755 geregelt. Dieser unterstützt und bevorteilt in egoistischer Weise die in den Städten bestehenden mächtigen Zünfte zum Nachteil die Handwerker auf dem Land.

Ein Gesetz vom 15. Mai 1863 lockert die Duldung der Handwerker auf dem Lande: Die Ausübung der Gewerbe ist im wesentlichen ein Privileg der Städte, nur die Domanialflecken sind Städten gleichgestellt indem die Gewerbe erweitert werden um:

- einen Schuhflicker ohne Gesellen, jedoch daß dieser nicht neue Schusterarbeit, wie sie Namen haben mag, zu machen sich unterfange.

- einen Grobschmied mit drei Gesellen,

- einen Grobrademacher mit einem Gesellen,

- einen Grobleinenweber,

- einem Bauernschneider mit einem Gesellen,

- einem Tischler mit ohne Gesellen und

- ein Zimmermann mit einem Gesellen.

Kaufleute, Krämer, Höker und Produktenhändler dürfen auf dem Lande überall nicht wohnen. Die Amtspolizeibehörden haben von Amtswegen bei eigener Verantwortlichkeit die strikte Beachtung der vorgedachten Bestimmungen zu überwachen und gegen die Contravenienten (Zuwiderhandelnde, Gesetzesbrecher), willkürliche Strafen zu erkennen.

Aus den beiden Volkszählungen 1867 und 1900 sind uns in Glashagen bekannt: fünf Maurer, ein Weber namens Schuhmacher, der zwischen 1867 und 1891 in der Büdnerei Nr. 10 lebte, ein Schneider/in, eine Näherin, ein Fischhändler, ein Postbeamten in Glashagen [28]. Im Jahr 1871 zieht der Schustermeister Carl Mahn aus Doberan beim Büdner Uplegger ein, hat aber unseres Wissens keine Werkstatt hier gehabt. [05]

Die Wirksamkeit des Handwerkerverbotes auf dem Land zeigt sich noch 1833 (siehe auch: Antrag der Schneiderwitwe Bull)

Zusammengefaßt waren in Glashagen, wie überall in den Doberan nahe liegenden Dörfern hauptsächlich Bauhandwerker und von denen bis in die jüngste Vergangenheit besonders die Maurer ansässig. Von den örtlichen geschichtlichen Bedingungen abgeleitet war der Klosterbau im 13. und 14. Jahrhundert im nahen Doberan und die sprichwörtlichen besonderen handwerklichen Fähigkeiten und Künste der Mönche mit Sicherheit von großem Einfluß auf das Arbeitsleben der umliegenden Dörfer. Die Gewinnung von Handwerkern Bauhelfern aus dem Wohnumfeld Doberans zur Mitwirkung an verschiedensten Baumaßnahmen ist naheliegend

Von Anfang an war mit der Errichtung des Klosters und dem Bau der dazugehörigen Gebäude, besonders aber des Münsters, die Einbeziehung von Bauarbeitern aller Art aus dem Umfeld selbstverständlich. Diese große Baustelle hat später am Ende des 18. Jahrhunderts durch den Bau des Seebades Heiligendamm und der Residenz Doberan noch einmal außerordentliche Kapazitäten einschlägiger gelernter und ungelernter Arbeitskräfte erfordert.

Zunächst einige naheliegende Gedanken zu unserem Ortsnamen und dem Klosterbau. Eine besondere Rolle spielten auch dazumal sicher die einen Bau dieser Bedeutung immer begleitenden Spezialisten. In Besonderheit sind hier die Glasmacher und ihre Hütten zu nennen. Die beiden Orte Glashagen und Hütten zeigen mit ihren Ortsnamen einen dirtekten Bezug.

In dem Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Band 70 von 1905 schreibt Ulrich Graf von Oehnhusen:

… Auch ist man bisher nicht auf Stellen gestoßen, die Spuren einer Glasfabrikation aus damaliger Zeit (vorgeschichtlich) aufweisen. Aber nachdem mit der Einführung des Christentums eine gewisse Kultur im Lande entsteht, Städte gegründet werden und im Aufblühen begriffen sind, prächtige Gotteshäuser emporwachsen, entwickelt sich neben anderen Gewerben auch die Glasindustrie. Und zwar sind es die fleißigen Mönche des Klosters Doberan, die schon im 13. Jahrhundert wohl als erste Glashütten anlegen.

Das erhellt eine Urkunde vom 17. Februar 1268 des Mecklenburgischen Urkundenbuches M.U.B. 1143,in welcher Fürst Waldemar von Rostock einige streitige Grenzen des Doberaner Klostergebietes festsetzt. Hierbei wird der noch heute unter dem Namen Hütten vorhandene Orte unter der ausdrücklichen Bezeichnung Glashütten genannt. Da nur wenige Jahre später, im Jahr 1273; M.U.B. 1297 daneben der Ort Glashagen genannt wird, so können wir aus dem Vorhandensein dieser beiden Hinweise auf eine gewisse Ausdehnug des Glasgeschäftes schließen. zu dessen Betriebe der urbar zu machende Wald überreichlich Brennmaterial lieferte. Dem Ort Glashagen könnte man die Lieferung des Holzes zur Erzeugung der Pottassche und der großen Mengen für den Schmelzvorgang zuweisen. Das gerodete Land wurde zu Acker. Bemerkt sei, daß der Holzbedarf einer Glashütte so erheblich war, daß es von Zeit zu Zeit notwendig wurde, mit der Hütte dem zu rodenden Wald zu folgen.

Der Bedarf an Glas war bei dem Kloster mit seinen zahlreichen Klosterhöfen reichlich vorhanden. In Rostock, wo das Kloster damals abgabenfreies Absatzrecht hatte, ist Glashandel erwähnt.

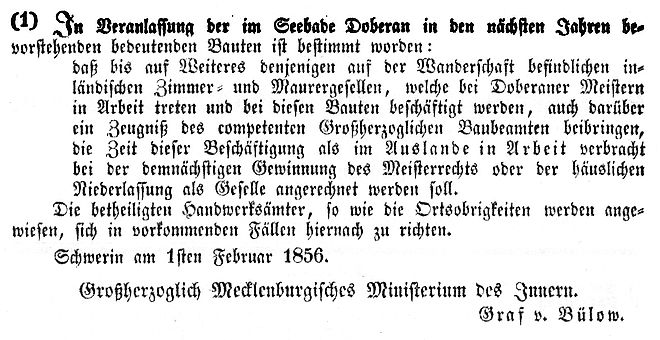

Eine weitere große Baustelle entstand Ende des 18. Jahrhunderts mit der Gründung des Herzoglichen Seebades Heiligendamm und der Errichtung einer Reihe hochherrschaftlicher Bauten in Doberan innerhalb des des gesamten 19. Jahrhunderts. Der außerordentliche Bedarf an Arbeitskräften wird durch ein Inserat aus dieser Zeit deutlich.