In den Jahren 1867 und 1900 wurden in Mecklenburg Volkszählungen angesetzt. Im Gegensatz zu früheren Zählungen wurden die Daten direkt in den Haushalten erfasst. Damit bekam nicht nur das Statistische Landesamt eine Übersicht der Einwohner Mecklenburgs, auch Geschichtsinteressierte von heute haben die Möglichkeit einer Momentaufnahme im Leben der Dorfbevölkerung.

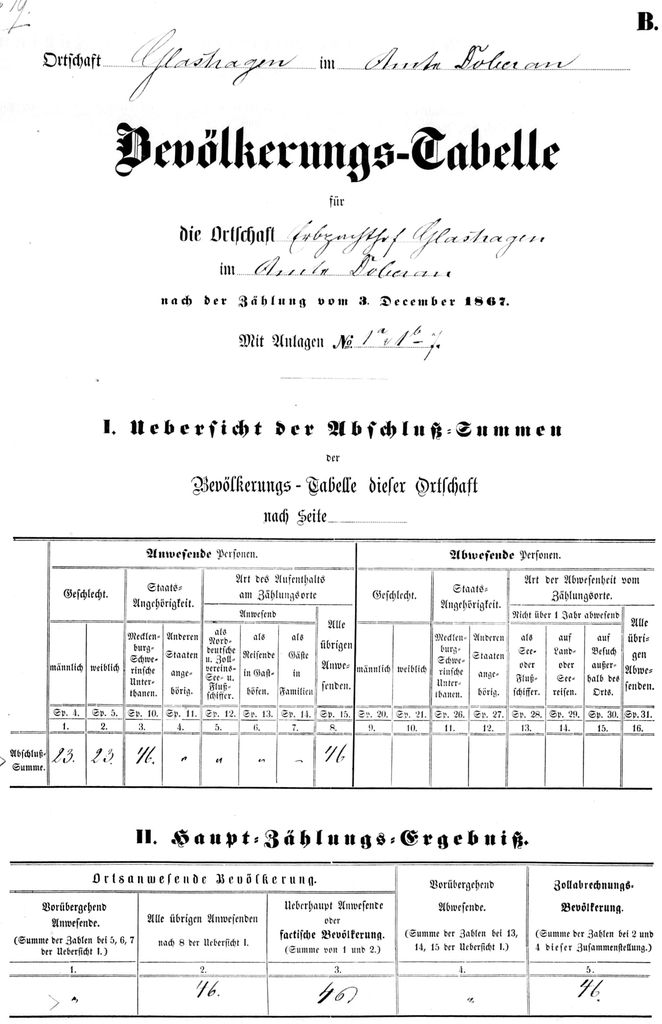

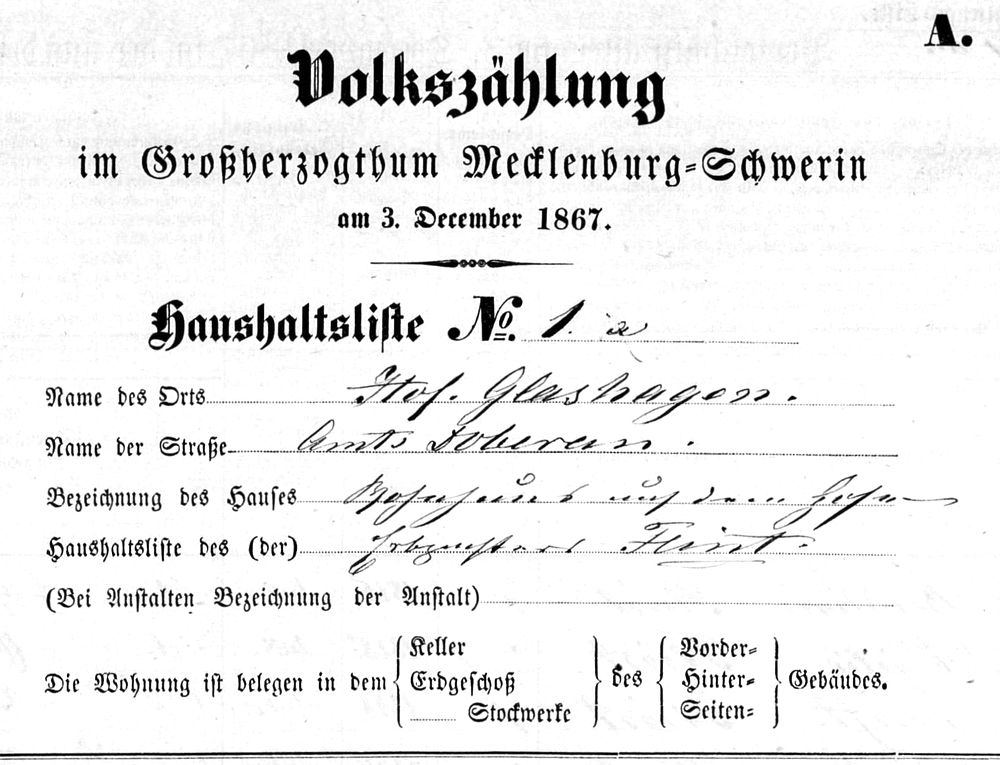

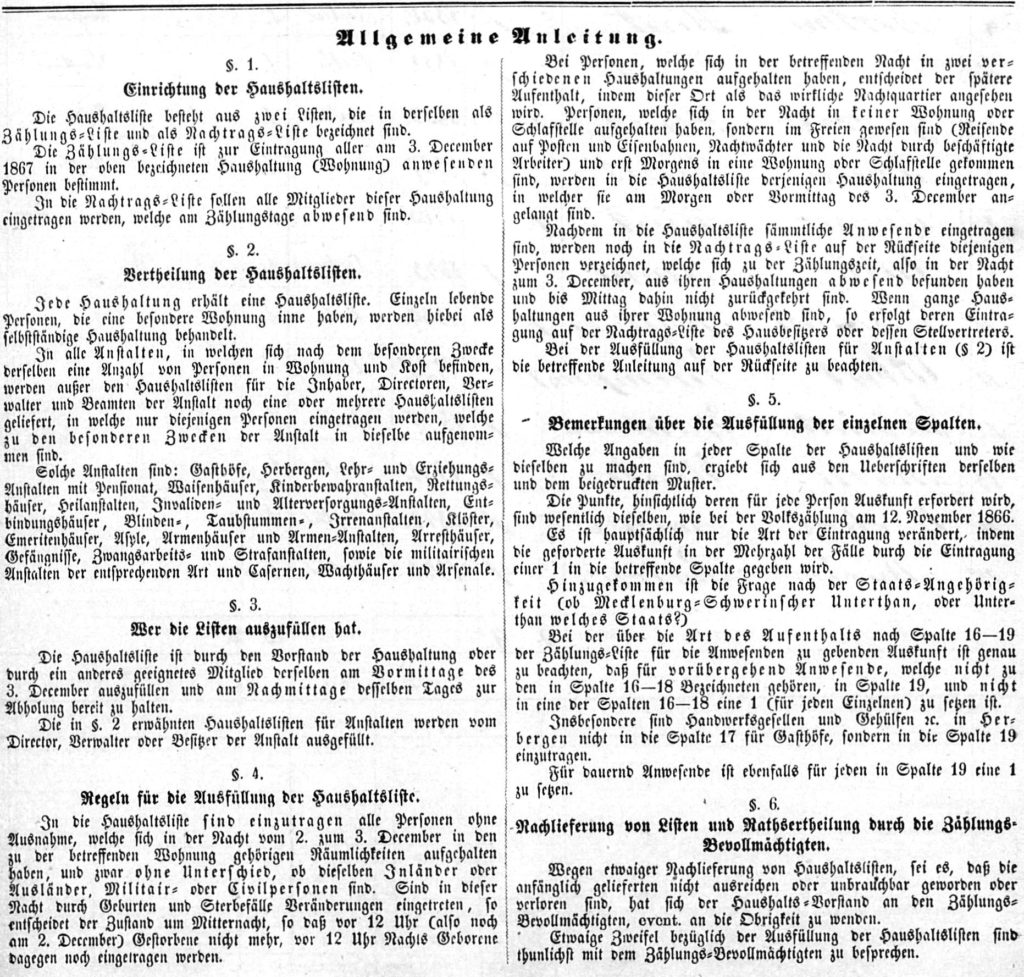

Die Einwohner wurden in Haushaltslisten namentlich erfasst, daher können wir in den Beiträgen zur Familien- und Personengeschichte genau beschreiben, wer am 1. Dezember 1867 wo gewohnt hat. In der Zusammenfassung gab es für Glashagen diese Ergebnisse:

Die Ergebnisse für das Dorf aus der Zählung 1867

Insgesamt 204 anwesende Personen, davon 95 männliche und 109 weibliche. Nichtanwesende Personen insgesamt 47 Personen, davon 29 männliche und 18 weibliche. In Glashagen gibt es 51 Haushalte. Eine namentliche Aufteilung und das Alter der Bewohner für beide Zählungen erfolgt für Hof und Dorf in der Beschreibung der einzelnen Gebäude.

Die Ergebnisse für den Hof Glashagen aus der Zählung 1867

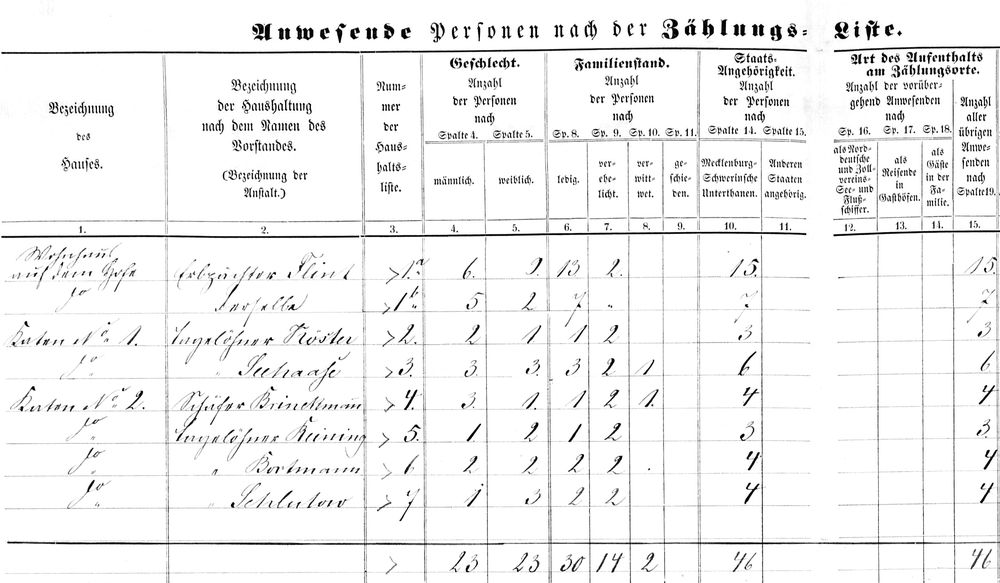

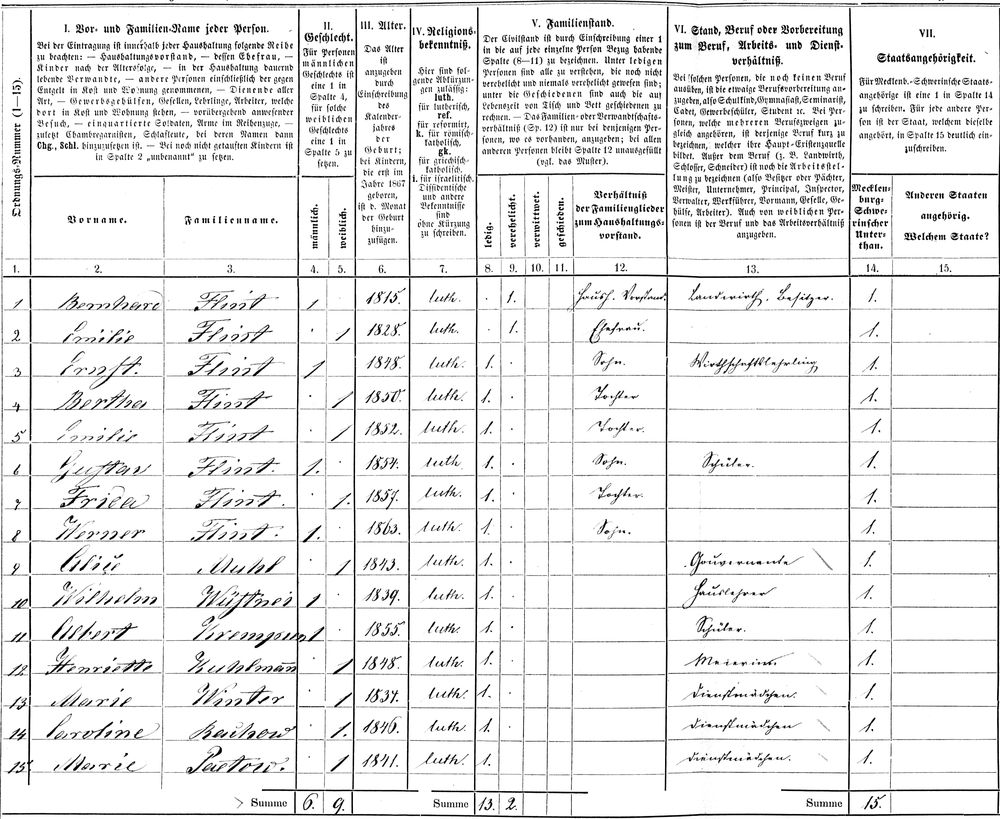

46 Personen insgesamt, davon 23 männliche und 23 weibliche ; keine abwesenden Personen. Im Haushalt des Erbpächters Flint im Gutshaus lebten fünfzehn Personen, davon gehörten acht Personen zur Familie Flint: Bernard Flint (1815) als Landwirt und Besitzer; Emilie Flint (1828), Ehefrau; Ernst Flint (1848), Sohn und Wirtschaftslehrling; Bertha Flint (1850) als Tochter; Emilie Flint (1852), Tochter; Gustav Flint (1854), Sohn und Schüler; Frieda Flint (1857), Tochter sowie Werner Flint (1863) als Sohn.

Weitere sieben Personen Personal und ein nicht zur Familie gehörender Schüler gehörten zum Haushalt und lebten ebenfalls im Gutshaus: Clui Metel (1843) als Gouvernante; Wilhelm Wüstner (1839) als Hauslehrer; Albert Krempin (1855) als Schüler; Henriette Kuhlmann (1848) als Meierin; Marie Winter (1834) als Dienstmädchen; Caroline Rachow (1846) als Dienstmädchen sowie Marie Paetow (1841) als Dienstmädchen.

Weitere Beschäftigte des Hofes wohnen etwas abseits auf dem heute noch mit Glashagen Ausbau bezeichneten Teil in zwei Katen:

Katen 1,

Erster Haushalt: Tagelöhner Joachim Köster (1829) mit Ehefrau Sophie Köster (1825) und der Hofgänger Johann Trense (1842).

Zweiter Haushalt: Tagelöhner Joachim Seehase (1834) mit Ehefrau Elisabeth (1836), Sohn Heinrich (1861), Tochter Sophie (1864), Sohn Johann (1866) und Schwiegermutter Katharina Köster (1801).

Katen 2,

Erster Haushalt: Schäfer Heinrich Bringmann (1800), Hofgänger Johann Radder (1814) mit Tochter Caroline Radder (1840) und Enkel Heinrich Radder (1865).

Zweiter Haushalt: Tagelöhner Joachim Reining (1828) mit Ehefrau Marie (1838) und Tochter Sophie (1861).

Dritter Haushalt: Tagelöhner Heinrich Bortmann (1832) mit Ehefrau Sophie (1840), Tochter Friederike (1867) sowie Hofgänger Joachim Höppner (1852).

Vierter Haushalt: Tagelöhner Heinrich Schlutow (1837) mit Ehefrau Marie (1844), Tochter Sophie (1865) und Tochter Friederike (1867).

Ergebnisse der Volkszählung von 1900 für Glashagen

Die Zählung von 1900 ergab in Mecklenburg rund 600.000 Einwohner, von denen etwa die Hälfte auf dem Lande lebte. Für das Dorf Glashagen habe ich die Einwohner bei den jeweiligen Gebäuden fortlaufend aufgeführt. Neuere Daten ab 1945 sind noch nicht recherchiert.

1900 gab es im Dorf Glashagen 204 anwesende Personen, davon 95 männlich und 109 weiblich. Außerdem 47 abwesende Pesonen, davon 29 männlich und 18 weibliche.

Im Herrenhaus:

Zur Familie Grebbin gehörten: der Gutsherr Carl Grebbin; die Ehefrau Loise und die Tochter Christin. Der Sohn Gustav Grebbin (1884), Kadett im Cadettenchor Dresden und die Tochter Ilse Grebbin (1886), in Pension in Bützow, befanden sich am Zähltag nicht in Glashagen.

Zum Personal gehörten: der Inspektor Waldemar von Gültenfeld; die Mamsell (leitende Wirtschafterin) Antonie Baade; die Leute–Köchin Minna Schulz (1878); die Mägde Alwine Harms (1881); die Stubenmägde Ida Böckmann (1884) und Minna Möller (1857); der Kutscher Wilhelm Ross; die Pferdeknechte Heinrich Ross (1881), und Fritz Bohsack (1871); der Fütterer Friedrich Berker (1844); der Deputatknecht Heinrich Böckmann (1868), sowie eine nicht näher bezeichnete, weibliche Person Emilie Montreiska.

In den Katen des Gehöftes:

Katen 1

Erster Haushalt: Vorarbeiter Carl Bohsack (1850), Ehefrau Anna, Sohn Paul (1886) und Tochter Anna (1888).

Zweiter Haushalt: Tagelöhner Wilhelm Pentzin (1844), Ehefrau Caroline (1843), Sohn und Hofgänger Carl (1884) und Sohn Herrmann (1891).

Katen 2

Erster Haushalt: Christian Ross, Ehefrau Sophie (1857), Tochter Frieda (1885), Sohn Paul (1888), Tochter Erna (1891), Sohn Ernst (1895), Tochter Else (1898), Altenteilerin und Schwiegermutter Sophie Hagedorn (1824) und das Pflegekind Hans Harms (1889).

Zweiter Haushalt: Heinrich Böckmann, Ehefrau Marie (1859), Sohn Paul, Tochter Anna (1887) und Baby Martha (1897)

Dritter Haushalt: Wladislaus Wyrembeck, Ehefrau Ottilie, geb. Eichhorst und Sohn Rudolf Eichhorst (1898).

Die Zahlen in Klammern nennen das Geburtsjahr. Sie sind leider gerade beim Hof Glashagen 1900, nicht ganz vollständig erwähnt. Die erstgenannte Person in den Haushalten ist der Haushaltsvorstand. Die nachfolgenden Dienstverhältnisse beziehen sich auf diesen.

Vergleich beider Hofsituationen

Bedeutsam für uns ist die Volkszählung von 1900. Dies nicht nur weil es eine schöne runde Jahreszahl ist, sondern auch weil dort ausführlichere Erfassungsbögen für jeden Einwohner angelegt wurden. Diese sind im Internet veröffentlicht und für jederman kostenlos zugänglich. Dort sind auch die Daten der Volkszählung von 1867 einsehbar. [28]

Versuch einer Erklärung bezüglich: Die personelle Besetzung des Gutshauses mit den erweiterten Besitzerfamilien und ihrem kleinen „Hofstaat“ wies große Verschiedenheiten für die Jahre 1867 und 1890 auf. Der Hof Glashagen wurde 1867 von seinem Besitzer Bernhard Flint so geführt, wie der größte Teil der vielen Höfe dieser Art in dieser Zeit. Das entsprach noch ganz den etwas romantischen Vorstellungen von solchen Höfen, die dann für lange Zeit allgemein angenommen wurden: Der Gutsherr ist Besitzer (nicht Pächter) und Landwirt (nicht Industrieeller oder Kaufmann, wie später zunehmend vielerorts. ) Familie Flint pflegte aus dieser Stellung heraus die diesbezügliche Tradition.

Man hatte: Einen Hauslehrer und eine dem Namen nach offensichtlich aus dem französisch-sprachlichen Raum stammende Gouvernannte, einem Schüler, der aus einer sozial gleichgestellten anderen Familie stammte, mit im Haushalt lebte und erzogen wurde. Weiterhin war die personelle Besetzung natürlich auf das Hauptprodukt, die Schafzucht mit der Erzeugung von Fleisch, Woll- und Milchprodukten abgestimmt. Einen alten Schäfer nebst Familie für die Versorgung und Betreuung von 434 veredelten Schafen (siehe Statistik) und eine Meierin, die vorschriftsmäßige Milch-und Käseprodukte erzeugte.

Weitere Aussagen der Volkszählungen:

Es wird nachgewiesen daß bereits innerhalb der relativ kurzen Zeit zwischen beiden Volkszählungen (hier 33 Jahre), die vollständige Belegschaft auf den Höfen eine andere war. Die im Nachhinein häufig gepriesene Bodenständigkeit der Landbewohner kann man anhand der Zählungen diesbezüglich nicht bestätigen, vielmehr – man geht überwiegend der Arbeit hinterher. Übrigens arbeiteten auf dem Hof nicht einmal 10 Prozent Leute, die aus dem Dorf Glashagen stammten. Man brachte offensichtlich sein Personal mit oder stellte es bei Bedarf beliebig zusammen.

In diesem Zusammenhang definiert die Volkszählung 1867 sogenannte außerhalb Arbeitende. Es handelt sich allein in Glashagen um 23 Personen und zwar 9 weibliche und 14 männliche im Alter von 14 bis 45 Jahren. Sie haben Heimatrecht hier!

Die Volkszählung von 1890 bezeichnet diese Gruppe als nicht Anwesende. Es handelt sich um 28 Personen von denen 13 weiblich und 15 männlich sind, im Alter von 16 bis 34 Jahren.

Auffallend waren sowohl in der Volkszählung 1867 als auch 1900, dass bei mehreren Familien im Dorf Glashagen ein bis zwei sogenannte Kostkinder aufgeführt waren. Lt. dem zeitgemäßen Meyers Konversationslexikon von 1890 handelt sich um: [60]

Ziehkinder (Kostkinder) auch Waisen und uneheliche ect.,welche von ihren Eltern oder von der Behörde Fremden in Kost und Pflege gegeben werden. Mancherorts gehen die Interessen gewissenloser Mütter und Kostfrauen Hand in Hand. Beispielsweise sterben in Frankreich damals von 2000 aus Paris in die Provinzen entsendeten Kindern im ersten Lebensjahr 75 Prozent während für ganz Frankreich das Sterbeverhältnis des ersten Lebensjahres bei 20-21 Prozent liegt. In Deutschland nimmt eine Novelle der Gewerbeordnung vom 23.06.1879 die Erziehung von Kindern gegen Entgelt ausdrücklich von der Gewerbefreiheit aus. [60]

Auf die dörflichen Verhältnisse im damaligen Mecklenburg wird diese Definition nicht anwendbar gewesen sein und soll an dieser Stelle lediglich die rechtliche Stellung der Kostkinder beschreiben. Hier waren die Kostkinder offensichtlich in nachbarlichen oft kinderreichen Familien unseres Dorfes oder einem Nachbardorf geboren und beheimatet.

Artikel aktualisiert am 15.02.2024